1. 病気の概要

- 肛門の横にある**肛門嚢(こうもんのう)という袋の中の「アポクリン腺」という分泌腺にできる悪性腫瘍(がん)**です。

- 比較的まれな腫瘍ですが、局所浸潤・リンパ節転移・高カルシウム血症を起こしやすい特徴があります。

- 小さなしこりでも悪性のことが多く、早期に転移することがあるため注意が必要です。

2. 症状

- 肛門の横にしこり、腫れ、違和感がある

- 排便時に痛がる、便が細い・出にくい

- 多飲・多尿(腫瘍がカルシウム値を上げるため)

- 元気消失、食欲低下、嘔吐(高カルシウム血症による)

- 無症状のことも多く、健康診断や肛門腺絞りで偶然見つかることもあります

3. 診断方法

- 視診・触診:肛門の左右差、しこりの有無を確認

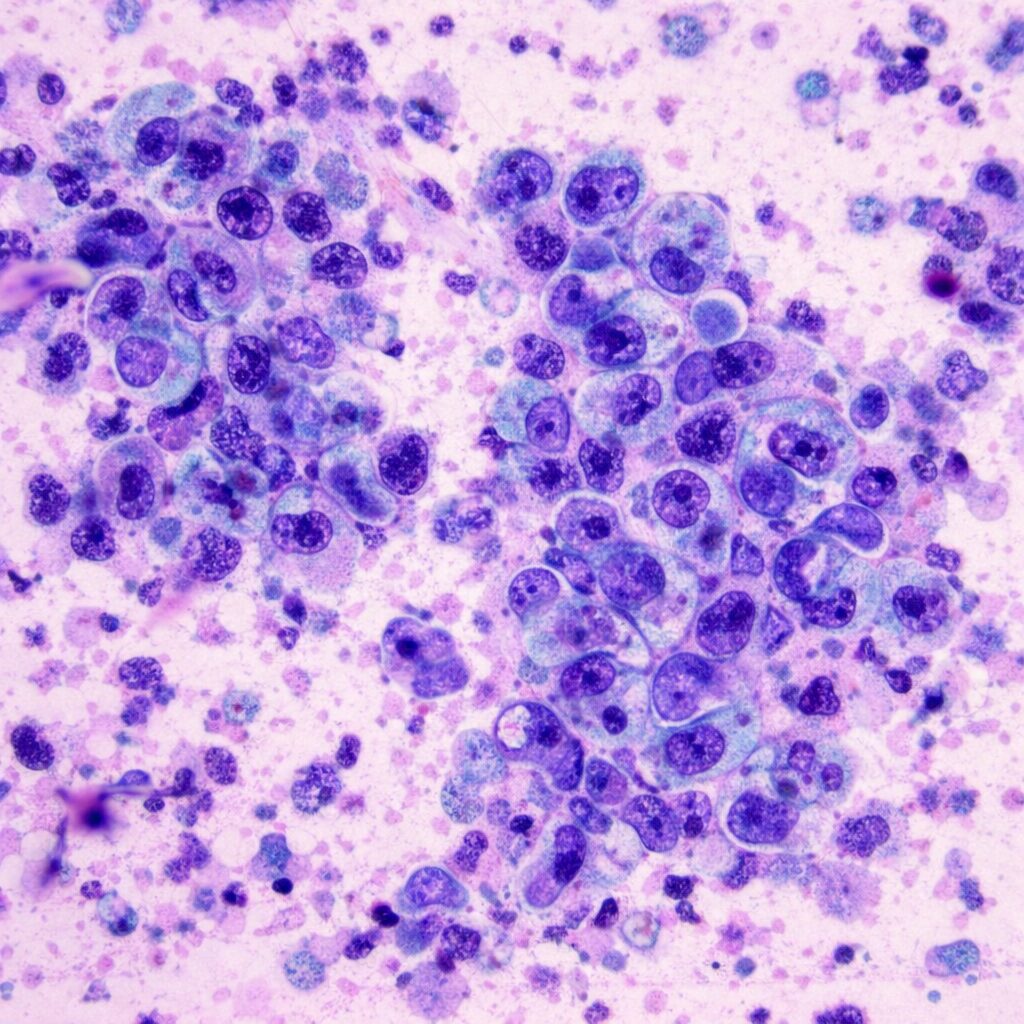

- 細胞診(FNA):腫瘍細胞を吸引して悪性腫瘍かどうかを判定

- 血液検査:カルシウム値(高カルシウム血症の有無)を確認

- 画像検査:

- X線・超音波でリンパ節や内臓転移を評価

- CTで腫瘍の浸潤範囲とリンパ節転移を詳しく確認

- 病理診断(生検または切除後):確定診断と悪性度の判定

4. 治療方法

外科手術

- 最も基本的な治療法

- 原発腫瘍の切除と、転移しやすいリンパ節(特に内腸骨リンパ節)の同時切除が理想です。

- 腫瘍が肛門括約筋に近い場合は、排便機能を残すために切除範囲を慎重に判断します。

放射線治療

- 手術後の再発防止や、切除が不完全な場合の補助療法として行われます。

- 手術が難しい場合、放射線単独で腫瘍を縮小させることもあります。

化学療法

- 転移がある場合や再発例で使用します。

- 主に**カルボプラチン、ドキソルビシン、トセラニブ(パラディア)**などが使用されます。

- 高カルシウム血症の改善目的にも役立つ場合があります。

内科的治療(対症療法)

- 高カルシウム血症に対して輸液・利尿剤・ビスホスホネートなどで対処します。

- 食欲不振や排便困難がある場合は症状緩和を優先します。

5. 予後の目安

- 早期発見・完全切除ができた場合:1年~3年以上の生存が期待できます。

- 転移がある場合:平均生存期間は6か月〜1年程度ですが、化学療法や放射線で延命が可能です。

- 高カルシウム血症が持続する場合:腎機能低下を起こしやすく、治療が難しくなります。

- 予後を左右する要素:

- 腫瘍の大きさ

- リンパ節・肺転移の有無

- 高カルシウム血症の有無

- 外科切除の完全性

6. 術後フォロー

- 手術後は3か月ごとに再発・転移チェック(直腸触診・胸部画像・超音波)

- 高カルシウム血症の再発を防ぐため、定期的に血液検査を行います

- 転移が見つかった場合は早期に追加治療(化学療法・放射線)を検討

7. よくある質問(Q&A)

Q1:しこりを取れば治りますか?

A1:完全に切除できれば再発の可能性は低くなりますが、リンパ節転移があると再発率は上がります。

Q2:再発は多いですか?

A2:不完全切除や転移がある場合は再発しやすいです。放射線治療で再発率を下げられることがあります。

Q3:高カルシウム血症は治せますか?

A3:腫瘍を切除できれば改善することが多いですが、転移や再発で再び上がることがあります。

Q4:他の犬にも感染しますか?

A4:いいえ。感染する病気ではありません。

Q5:日常生活で気をつけることは?

A5:排便の様子・飲水量・食欲に注意。異常があれば早めに再診してください。

8. 飼い主様へのメッセージ

- 小さなしこりでも悪性のことが多く、早期発見・早期治療が最も大切です。

- この腫瘍は転移と高カルシウム血症の管理がカギになります。

- 手術・放射線・化学療法を組み合わせることで、生活の質を保ちながら長期管理が可能な場合もあります。

- 「再発=終わり」ではなく、「うまく付き合っていく腫瘍」として考えましょう。