1. 病気の概要

- リンパ腫とは、白血球の一種「リンパ球」ががん化して制御不能に増殖し、リンパ節や脾臓、骨髄、他の臓器に広がる全身性の腫瘍です。

- 全てが同じ挙動ではなく、実際には多くのサブタイプがあります(B細胞系/T細胞系など)で、治療反応・予後が大きく異なります。

- 犬では比較的発生頻度が高く、犬の腫瘍の中でも主要なものの一つです。

2. 症状

症状は発生部位・型・進行度によって変わりますが、典型的なものは以下です。

- 首・脇・後ろ脚つけ根などに「硬くて大きいリンパ節」ができる。痛みを伴わないことが多い。

- 元気がない/食欲が落ちる/体重が減る/多飲多尿といった全身症状。

- 腹腔内・胸腔内型では、腹部が膨らむ・呼吸がしづらい・咳が出る場合あり。

- 消化器型では嘔吐・下痢・血便・便通異常が出ることがあります。

3. 診断方法

- 触診・視診:明らかに腫れているリンパ節をまずチェック。

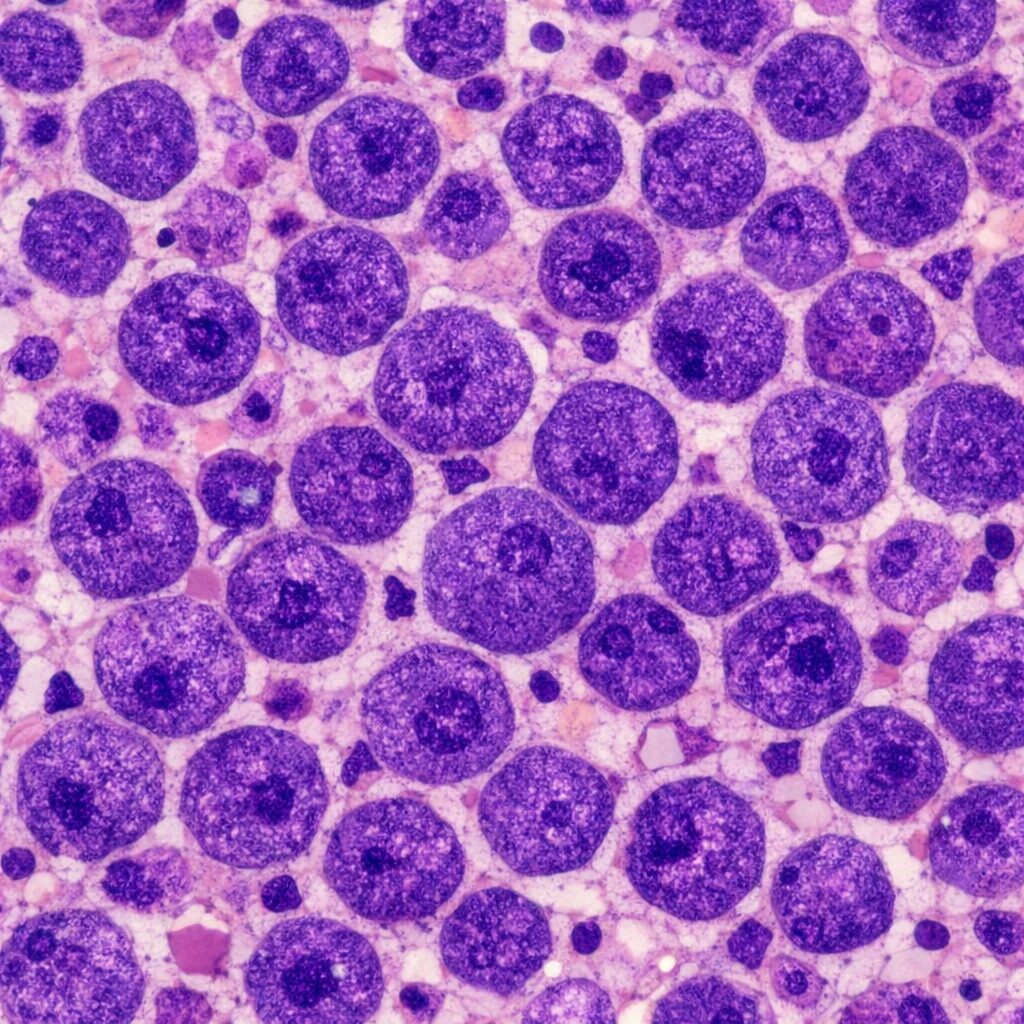

- 細針吸引(FNA)/生検(組織診):リンパ節や腫瘤から細胞を採取してリンパ腫かどうか判断。

- 血液検査・尿検査:全身状態を把握し併発症(貧血・腎機能低下・高カルシウム血症)を探します。

- 画像検査(胸部X線・腹部超音波等):内臓転移・胸腔/腹腔内リンパ節の評価。

- 免疫型・サブタイプ検査(B細胞かT細胞か、グレード等)を行うことで予後・治療戦略を立てやすくなります。

4. 治療方法

- 化学療法が基本治療です。典型的には複数薬併用プロトコル(たとえばCHOPプロトコル)が用いられます。

- ステロイド(プレドニゾロン)が最初に使われることもありますが、単独では持続的な効果は限定的です。

- 副作用はありますが、犬では「生活の質を保ちながら治療できる」ケースが多いと報告されています。

- 外科・放射線療法は一般的にはリンパ腫の第一選択ではなく、「局所型(皮膚リンパ腫など)」「補助的使用」「症状緩和目的」に限られることが多いです。

5. 予後

- 予後はサブタイプ(B細胞/T細胞)、ステージ(どこまで広がっているか)、治療反応の有無などで大きく変わります。

- 一般的な目安として、適切な化学療法を行った場合、「中央値生存期間」が 10~14か月程度という報告があります。

- 治療を行わなければ、数週間~数か月という短期で進行する場合があります。

6. 術後・治療後フォロー

- 治療中は定期的な血液検査・リンパ節触診・画像検査を行うことが重要です。

- 治療完了後も定期的にチェックを継続し、再発や転移の早期発見を目指します。

- 飼い主様には「リンパ節が再び腫れていないか」「元気・食欲・体重に変化がないか」「呼吸・排便・排尿に異変がないか」を日常的に観察してもらうよう伝えてください。

- 治療中・治療後ともに、犬の生活の質(QOL)を維持するためのケア(栄養・運動・痛み・合併症管理)も必須です.

7. よくある質問(Q&A)

Q1:このがんはうつりますか?

A1:いいえ。リンパ腫は感染症ではなく、他の犬や人にはうつりません。

Q2:治療すれば治りますか?

A2:残念ながら「100%治る」というわけではありません。ただし、化学療法を行えば長い期間元気に過ごせるケースが多数あります。

Q3:副作用が心配です。辛くなりませんか?

A3:副作用はありますが、多くの犬が「元通り近い生活」を維持しながら治療を受けています。

Q4:費用はどれくらいになりますか?

A4:治療プロトコル・検査内容・通院頻度・犬の状態によって大きく変わります。

Q5:予防できますか?

A5:明確な予防法は確立されていません。早期発見のために、定期的な健康チェック(特にリンパ節の触診)を習慣化することが有効です。

8. 飼い主様へのメッセージ

- リンパ腫は「重い病気」ですが、治療によって“今ある時間をより良く過ごす”選択肢が十分にあります。

- 飼い主様には「しこり・腫れ」の早期発見・定期チェック・治療の方針決定に関わっていただくことが、犬にとっても大きな意味を持ちます。

- 治療方針・期待できること・リスク・費用・生活への影響を率直にお話しし、共に最適な選択をしていきましょう。