1. 病気の概要

- 多発性骨髄腫(たはつせいこつずいしゅ)は、骨髄の中で抗体を作る「形質細胞」ががん化し、全身の骨髄で異常に増える病気です。

- 単発で発生する「髄外性形質細胞腫」や「孤立性骨形質細胞腫」とは異なり、全身性(多発性)に広がるのが特徴です。

- 犬では比較的まれですが、発生すると進行性・全身性であり、慢性的な貧血・出血・感染・骨痛などを引き起こします。

- 高齢犬(平均10歳前後)での発症が多く、特に大型犬での報告がやや多めです。

2. 症状

多発性骨髄腫は「どこの骨髄で増えているか」によって症状が多彩です。代表的なものは以下の通りです。

- 元気がない、食欲がない、体重減少

- 骨の痛みや跛行(びっこ)

→ 骨がもろくなり、**病的骨折(ちょっとしたことで折れる)**が起こることもあります。 - 貧血や血小板減少による出血傾向(鼻出血、皮下出血など)

- 血液の粘度上昇による神経症状

→ ふらつき、失明、けいれんなど - 腎臓障害(尿が濃くならない、BUN・クレアチニン上昇)

→ 腫瘍細胞が作る異常な免疫グロブリンが腎臓に沈着するため - 感染症の再発・難治化

→ 正常な免疫細胞が減少するため、皮膚炎や肺炎が続くことも

3. 診断方法

診断は「複数の証拠を組み合わせて」行います。

代表的な診断基準は以下の4項目のうち2つ以上を満たすこと:

| 検査項目 | 説明 |

|---|---|

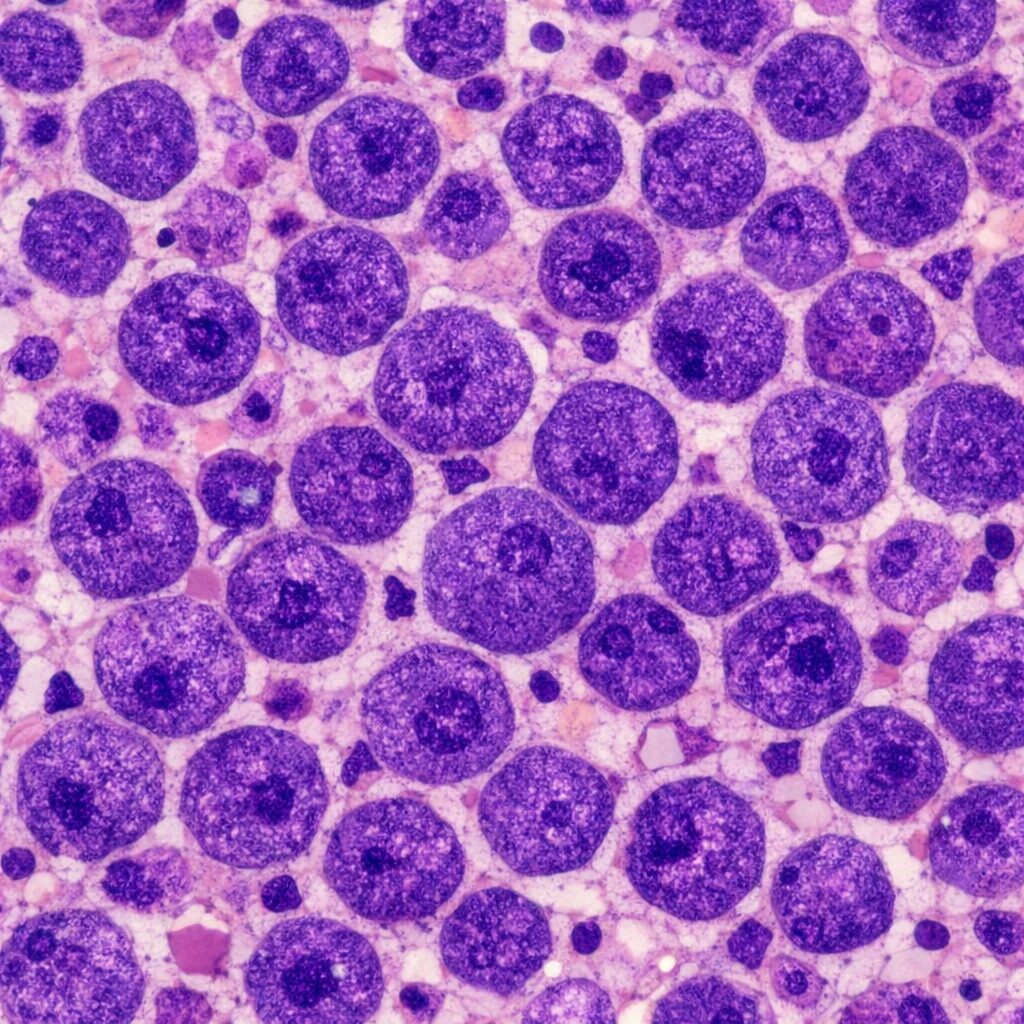

| 骨髄検査 | 骨髄中に形質細胞が異常に増加(通常30%以上) |

| 血清・尿検査 | 単クローン性ガンマグロブリン(M蛋白)が確認される(免疫電気泳動) |

| 骨X線 | 骨に「打ち抜き様(パンチアウト)」の溶解性病変が複数 |

| 尿中Bence-Jones蛋白 | 腫瘍性免疫グロブリンの軽鎖成分が尿中に排出 |

追加で:

- 血液検査(貧血、蛋白濃度、カルシウム濃度)

- 尿検査(腎障害の程度)

- レントゲン・CT(骨破壊・転移評価)

- 骨髄穿刺による細胞診/病理

4. 治療方法

(1)化学療法

- 主体はメルファラン(アルケラン®)+プレドニゾロンの併用療法。

- 反応率は高く、約70〜80%の犬で臨床的寛解(症状改善)が得られるとされています。

- 初期は連日内服、安定期に入れば間欠投与に変更します。

- 副作用(骨髄抑制・胃腸障害など)は定期的な血液検査でモニタリング。

(2)支持療法

- 輸液:脱水・腎障害に対して

- 鎮痛薬:骨痛対策(NSAIDsやオピオイド)

- 抗生剤:二次感染予防

- 輸血:重度貧血時

(3)放射線治療

- 限局的な骨病変による痛みや脊椎圧迫などがある場合に、緩和目的で使用します。

5. 予後

- 初期治療に良好に反応すれば、平均生存期間は12〜18か月程度。

- 一方、治療抵抗性や再発時には予後は短縮(数か月〜半年程度)。

- 腎障害の有無が重要な予後因子で、腎臓に沈着がある場合は短命化します。

- 完治は困難ですが、症状を抑えながら生活の質を維持することが可能な腫瘍です。

6. 治療後フォロー

- 1〜2週ごとに血液検査(初期)、安定後は月1回程度でモニタリング。

- 定期的な骨レントゲン/尿検査で再燃や合併症の確認。

- 家庭では以下をチェック:

- 食欲・元気の変化

- 排尿量(腎障害のサイン)

- 骨の痛みや歩き方の異常

- 出血傾向

7. よくある質問(Q&A)

Q1:治りますか?

A1:完治は難しい病気です。ただし、治療に反応することが多く、1年以上安定した生活が送れるケースもあります。

Q2:他の臓器に転移しますか?

A2:骨髄系の病気なので「転移」というより、全身の骨髄に広がると考えます。

Q3:治療費はどのくらいかかりますか?

A3:初期検査〜治療導入で10〜20万円前後、以後は月2〜5万円程度の継続管理が一般的です。

Q4:痛みは強いですか?

A4:骨に病変がある場合は痛みが出やすいですが、鎮痛薬や放射線治療でコントロール可能です。

Q5:うつる病気ですか?

A5:いいえ、感染性ではありません。ほかの犬や人にうつることはありません。

8. 飼い主様へのメッセージ

- 多発性骨髄腫は「完治は難しいが、コントロールできるがん」です。

- 適切な化学療法により、痛みを軽減し、生活の質を維持できる期間を延ばすことが可能です。

- 定期的な検査と服薬が必要ですが、犬自身は治療を受けながら元気に過ごすことが多いです。

- 私たちは、「がんと付き合いながら穏やかに暮らす」ための治療を一緒に考えます。